Siamo molto lieti di pubblicare un saggio del nostro socio Francesco Barone sulle epidemie di peste nell’islām medievale, dalla prima ondata, che fu contemporanea allo svolgimento iniziale della religione islamica e delle conquiste arabe, al tardo medioevo, quando le pestilenze nei paesi musulmani furono parallele della più famosa pestilenza dell’Europa medievale. Attraverso le fonti arabe e con l’appoggio di una storiografia recente molto puntualmente aggiornata, Barone delinea gli intrecci fra la conoscenza medica, dettata dall’esperienza diretta di molti sapienti arabi e dall’eredità classica di medici e poeti, e le interpretazioni e le valutazioni religiose dell’età medievale. Dunque il contrappunto fra l’idea della volontà divina come determinante primaria della malattia in una divina volontà di punizione dei peccati, integrata peraltro da una valenza di misericordia della quale Barone sottolinea l’importanza e la peculiarità, e gli sviluppi di pensiero per così dire secondari sulla natura del contagio e sulle modalità con le quali le persone potevano difendersi ed evitare la morte. Morte che da alcuni autori islamici venne considerata alla stregua di un martirio e dunque pegno di ricompensa divina, allo stesso modo della morte nel ğihād. Ricordiamo al proposito che Francesco Barone è autore tra le altre cose dell’illuminante saggio Parole di violenza o parole violentate? Nuclei semantici e variazioni storiche del lemma arabo ‘ğihād’, in Violenza delle parole, parole della violenza. Percorsi storico-linguistici, a cura di R. Barcellona, T. Sardella, Milano, 2019 (Eterotopie, 586), pp. 171-187. Nel contesto di una lucida revisione di alcune opinioni correnti sulla civiltà islamica, tra cui l’idea di una passiva accettazione dell’epidemia e dell’assenza di positive reazioni, Barone illustra la diversità delle posizioni degli scrittori, la battaglia di alcuni contro i “negazionisti” del contagio e le articolate pratiche e rimedi proposti nel mondo islamico, nonché la lucidità di taluni, come il grandissimo storico e sociologo ante litteram Ibn Ḫaldūn (1332-1406), il quale vide all’origine delle grandi epidemie il sovraccarico demografico e la conseguente “corruzione dell’atmosfera proveniente da una popolazione sovrabbondante”, non senza identificare nella grande pestilenza del Trecento l’avvio della fase finale delle grandi formazioni statali musulmane. Questo saggio di Francesco Barone offre dunque, oltre ad alcune suggestioni attualizzanti e all’opportunità di una riflessione sulle epidemie come fatto costante e fondamentale nell’evoluzione di ogni società, anche l’occasione per una conoscenza della civiltà islamica che fa spesso crudelmente difetto nella nostra cultura.

Misericordia, martirio e contagio. Realtà, percezioni e interpretazioni della peste nell’islām medievale (secc. VII-XIV)

di Francesco Barone

1. SCOPRIRE L’ALTRA PESTE

«Quando distogliamo l’attenzione dall’Europa e ci domandiamo cosa può aver significato in altri paesi del Vecchio Mondo la novità della peste, si presenta un vuoto fastidioso»[1], scriveva a ragione nell’ultimo quarto del Novecento William McNeill (m. 2016). Da un’affascinante prospettiva mondializzante il testo dello studioso statunitense intendeva colmare tale lacuna, soffermandosi però fugacemente sulla peste nelle società musulmane pre-moderne[2]. In lingua italiana poco altro appare in un vecchio libro di Elyahu Ashtor (m. 1984), orientalista ebreo viennese a lungo docente presso il Dipartimento di civiltà islamica della Hebrew University di Gerusalemme[3].

Gli studi accademici sulla storia epidemica e delle malattie infettive del mondo islamico medievale ebbero inizio nel tardo Ottocento – prima delle grandi scoperte scientifiche sulla peste – con l’austriaco Alfred von Kremer(m. 1889)[4]. Ma il vero punto di svolta è del 1977, quando la Princeton University Press pubblicaThe Black Death in the Middle East, dello storico americano Michael Walter Dols (m. 1989), spronato a tale studio da Abraham Udovitch e iniziatore di un filone di ricerca proseguito con le finissime e innovative analisi di Lawrence Conrad, Mohammed Melhaoui, Suzanne Gigandet, Justin Stearns e Stuart Borsch. La realtà della peste è un peculiare osservatorio di determinati aspetti e percorsi della sfaccettata civiltà islamica, invitando a stimolanti riflessioni e raffronti in tempi di nuove minacce pandemiche motivo di complesse e contrastanti reazioni nelle società contemporanee.

2. IL PUNTO SULLE FONTI

Su quali fonti scritte si ricostruisce una storia culturale, sociale e materiale della peste per i secoli islamici contemporanei al medioevo cristiano? Si tratta anzitutto di fonti rigorosamente in lingua araba, di matrice prevalentemente musulmana sunnita e pertinenti a un vasto arco geografico compreso fra la penisola iberica e la Mezzaluna Fertile[5]. Manca invece all’appello il contributo delle fonti materiali, per la scarsa attenzione di discipline come l’archeologia, l’epigrafia e la paleopatologia verso il fenomeno della peste in contesti islamici medievali.

Un primo fascio di fonti si colloca fra l’VIII e il XIII secolo. Sono testi di storiografi, filologi, eruditi o esegeti di detti profetici che, dentro trattazioni più generali, menzionano –con uno scarto minimo di oltre duecento anni dagli eventi narrati – insorgenze epidemiche risalenti al primo secolo e mezzo circa di storia islamica.Dati altrimenti perduti – come una lista di pestilenze del filologo al-Aṣma‘ī (m. 828) o notizie e aneddoti presenti in opere non più esistenti dello storico Abū l-Ḥasan al-Madā’inī (m. 840)– sono stati preservati da citazioni e richiami di autori musulmani tardomedievali. Gli studiosi hanno segnalato il carattere frammentario e problematico di una parte di questi materiali, facendone un uso prudente [6]. Ancora, trattati di medicina come quelli classici al-Rāzī (m. 925) o Avicenna (m. 1037), danno altre informazioni utili a comporre un quadro più variegato per il suddetto arco cronologico[7].

Le scritture più dense nascono però fra XIV e XV secolo dalla penna di dotti e sapienti di varia formazione, spesso incaricati di influenti ruoli amministrativi e religiosi. Vissuti in Andalusia, in Egitto, in Siria, tali individui discussero o raccontarono la peste per esperienza quasi sempre diretta. In alcuni casi morendone o vedendosene scippati gli affetti più cari. Infine scarseggiano le fonti di carattere burocratico-amministrativo degli apparati centrali di governo, di cui solo in rari casi gli studiosi hanno potuto in qualche misura approfittare. Ed è radicale l’assenza di qualunque tipo di documentazione pubblica corrente di espressione municipale. Nessuna importante città musulmana del Tre o Quattrocento[8], per intenderci, ha lasciato qualcosa di lontanamente simile agli atti consiliari di comuni italiani come Pisa o Siena, sorgente di preziose integrazioni alle intense testimonianze sulla peste da parte di fonti narrative e letterarie.

3. L’ESPERIENZA DELLA PESTE NELLA PRIMA FASE ESPANSIVA DELL’ISLĀM

L’islām stesso nasce in tempo di peste, nell’onda lunga della pandemia denominata dagli storici “peste di Giustiniano” che, tra il 541 e il 750, originando probabilmente dalla regione dei Grandi Laghi centro-africani, dal porto egiziano di Pelusio dilagò in Africa settentrionale, Gallia, Spagna, isole britanniche, Anatolia, Siria-Palestina e fin nelle terre mesopotamiche e iraniche dell’impero sasanide[9]. Se la penisola araba – solcata lungo il versante occidentale da trafficate piste carovaniere – ne era stata fortunosamente risparmiata[10], il profeta Muḥammad (m. 632), che da giovane percorse la Siria come mercante, qualche idea sulla peste dové farsela. Il poco che ne disse (secondo quanto gli attribuisce la tradizione), ha modellato durevolmente l’attitudine e le concezioni di almeno una parte della civiltà islamica verso questa malattia. Parecchi dei suoi Compagni la sperimentarono invece in prima persona durante le campagne di conquista lanciate dal califfo ‘Umar (m. 644), in un mondo per molti aspetti ancora tardoantico. La prima strage di musulmani per effetto del terribile bacillo avvenne nel 638-639 nel territorio di ‘Amwās, ovvero la città di Emmaus-Nicopolis sita circa venticinque chilometri a ovest di Gerusalemme, nell’antica provincia romana della Palaestina Prima. Qui, 25.000 combattenti musulmani che avevano occupato la località quattro anni prima, facendone il quartier generale delle operazioni di ğihād in Siria-Palestina e trasferendovi anche i propri congiunti, perirono di una virulenta pestilenza bubbonica(o forse polmonare, giacché cadde in inverno) preceduta da una lunga siccità e una severa carestia. Secondo lo storico di epoca abbaside Sayf ibn ‘Umar, (m. 796 ca.)la peste di ‘Amwās – tracimata fino in Egitto e in ‘Irāq – si manifestò in due battute: colpì nei mesi di Muḥarram e Ṣafar (gennaio e febbraio) del 638, quindi scomparve per poi ripresentarsi[11]. In questo evento trovarono la morte alcune personalità di spicco fra i Compagni del Profeta, come Abū ‘Ubayda b. al-Ğarrāḥ, Yazīd b. Abī Sufyān (fratello di Mu‘āwiya, futuro capostipite del califfato omayyade) e Mu‘āḏ b. Ğabal[12]. ‘Umar tentò di salvare Abū ‘Ubayda (che comandava l’esercito lì stanziato) inviandogli una lettera con l’ordine di tornare a Medina per un problema urgente, ma il condottiero, intuito il reale intento del califfo, declinò cortesemente dichiarando di non poter abbandonare la propria gente[13]. Quando l’epidemia si intensificò, prima di morirne egli stesso nei dintorni di al-Ğābiya (nel Golan)Abū ‘Ubayda dichiarò: “Uomini, questa malattia è un segno di misericordia da parte del vostro Signore e una richiesta[presso Dio] da parte del vostro profeta Muḥammad. È così che gli uomini pii che vi hanno preceduto sono morti e io, Abū ‘Ubayda, chiedo a Dio che mi assegni la parte di ciò”[14].

L’annalista persiano Ṭabarī (m. 923), riportando una versione alternativadei fattiche Conrad ha dimostrato originariamente elaborata dal dotto medinese al-Zuhrī (m. 742)[15],narra di quando il califfo ‘Umar, in marcia nel 638 verso la Siria per condurre il ğihād contro i bizantini, fece sosta a Sarġ (oggi in territorio giordano):

[…] i Muḥāğirūn e gli Anṣār[16] partirono con lui [da Medina]. Procedevano a ranghi serrati fino a quando, giunti a Sarġ, gli si fecero incontro i comandanti dei contingenti[di stanza in Siria] Abū ‘Ubayda b. al-Ğarrāḥ, Mu‘āḏ b. Ğabal, Yazīd b. Abī Sufyān e Šuraḥbīl b. Ḥasana, i quali informarono ‘Umar che il paese era malato. Così ‘Umar disse: “Si riuniscano per primi al mio cospetto i Muḥāğirūn”. ‘Umar chiese la loro opinione, ma essi erano divisi. Alcuni dissero: “Hai intrapreso una direzione con la quale volevi compiacere Dio, cercando di obbedire ai suoi ordini. Noi crediamo che nessuna tribolazione che ti si presenta dovrebbe dissuaderti da quello scopo”. Altri invece dissero: “Questa è una vera afflizione che può provocare la rovina; siamo dell’opinione che non dovresti avvicinarti ulteriormente a quella terra”. Vedendoli in disaccordo, egli disse: “Lasciatemi”[17].

Fu il successivo parere di un gruppo di nobili Qurayš (crema della plutocrazia meccana),favorevoli all’interruzione della spedizione, a far decidere il califfo per il rientro a Medina. Il mattino dopo, pronto alla partenza, ‘Umar si rivolse nuovamente ai combattenti dicendo:

“Uomini, io torno indietro, fate altrettanto!”. Allora Abū ‘Ubayda gli disse: “Stai fuggendo dalla volontà di Dio?”. “Oh Abū ‘Ubayda” – replicò ‘Umar – “Noi stiamo fuggendo da un comando divino verso un altro comando divino. Non vedi? Supponiamo che un uomo scenda [col suo bestiame] presso una valle divisa in due versanti, uno fertile, l’altro sterile. Colui che conduce al pascolo i suoi animali sul pendio sterile, non lo fa forse secondo la volontà di Dio? E se invece li pasce sul versante fertile, non segue forse ugualmente la volontà di Dio?”. […] Così, mentre gli uomini erano intenti a prepararsi per la partenza, apparve d’improvviso ‘Abd al-Raḥmān b. ‘Awf, assente il giorno prima poiché aveva seguito il gruppo da una certa distanza. Egli domandò: “Che problema c’è con gli uomini?”. Lo informarono, e disse: “Al riguardo so qualcosa di rilevante”. E ‘Umar: “Ai nostri occhi sei un uomo onesto e veritiero; cosa sai dirci?”. ‘Abd al-Raḥmān riferì: “Ho udito il Messaggero di Dio dire ‘Quando udite che in una terra vi è la peste, non vi entrate; e qualora la peste scoppi in una terra in cui vi trovate, non uscitene’. Perciò” – concluse ‘Abd al-Raḥmān – “niente dovrebbe farvi abbandonare questo luogo, fuorché tali parole”. ‘Umar esclamò: “Dio sia lodato! Partite dunque, uomini!”. Così si accinsero a far ritorno[18].

Questa narrazione stimolò nei secoli un vivace dibattito teologico, giuridico e medico intorno a predestinazione, libero arbitrio, rapporto tra volontà divina e cause intermedie, natura del contagio e della trasmissione delle malattie, nonché sui modi pubblici e privati, individuali e collettivi di affrontare la peste.

Il bilād al-Šām (la Siria-Palestina) omayyade fu un territorio notoriamente suscettibile agli assalti della peste, che il 688 e il 745 si succedettero con cadenza pressappoco decennale[19]. La ripetuta sequela di carestia e peste nella macroregione siro-irachena fra VII e VIII secolo, divenne uno dei motivi sfruttati dalla posteriore propaganda abbaside per dipingere a tinte fosche il passato del califfato omayyade (661-750).Abū Manṣūr al-Ṯaʿālibī (m. 1038), un antologista e lessicografo persiano di epoca più tarda, scrisse per esempio:

La Siria è sempre stata nota per le sue pesti, e tutti cronisti ne hanno ampiamente parlato. Molte di queste pestilenze hanno preso piede dall’‘Irāq e da altri luoghi, sebbene la peste non sia mai esplosa nelle due Città Sante [scil. Mecca e Medina]. Quando gli Abbasidi salirono al potere, non vi fu più peste sino al regno di al-Muqtadir (908-932) [20].

La peste non fece sconti nemmeno all’élite omayyade, uccidendo per esempio il governatore della provincia mesopotamica Ziyād ibn Abīhi (m. 673) e varie altre eminenti figure. Al sopraggiungere dell’estate, stagione propizia agli scoppi epidemici, i sovrani omayyadi erano soliti svignarsela da Damasco raggiungendo le loro residenze signorili nella steppa (Quṣayr ‘Amra, Qaṣr al-Mšattā, Ḫirba al-Mafğar) o addirittura scegliendo in pianta quasi stabile (vedi il caso del califfo Hišām, r. 724-743) centri urbani come al-Ruṣāfa meno esposti a minacce epidemiche [21].

Nel Duecento (VII secolo dell’era islamica) il celebre giurista e muḥaddiṯ (esperto di tradizioni profetiche) siriano al-Nawawī (m. 1277), nel suo commento a una celebre collezione di detti profetici, sfruttando una precedente elencazione del poligrafo al-Aṣmaʿī (m. 831) passò in rassegna le più antiche manifestazioni di peste di epoca musulmana dell’area siro-mesopotamica[22]. Tra insorgenze generali e locali ne risultano sei (di contro alle cinque segnalate da al-Madā’inī):

- la peste di ‘Amwās (638-639);

- la peste ‘del Torrente’(688-689), così battezzata per la portata ‘torrenziale’ della mortalità provocata;

- la peste detta ‘delle Vergini’, o ‘dei Notabili’(706) – per l’ecatombe di ragazze e di ragguardevoli personalità irachene e siriane;

- la peste di ‘Adī ibn Arṭāt (718-719), che derivò il nome dal governatore della città di Baṣra

- la peste di Ġurāb (744-745);

- la peste di Salm ibn Qutayba (749).

Le cronache registrano altre pestilenze in Siria o in ‘Irāq nel 725-726, 733-734, e 734-735. Nei successivi cinque secoli, cessata la prima grande pandemia, in Medio Oriente episodi sporadici di peste si ebbero in Transoxiana nel 1056-1057, Ḥiğāz, Yemen ed Egitto nel 1157, ancora in Egitto intorno al 1217, in Siria nel 1258-1259[23]. Nell’Occidente islamico, invece, prima del Trecento il morbo si è affacciato con minor frequenza (ma diverse altre calamità naturali coinvolsero spesso il mondo nordafricano[24]). La peste che nel 1004-1005 colpì l’Ifrīqiya – in una congiuntura di carestia e crisi socio-economica – è descritta dallo storico Abū Ishāq al-Raqīq (m. 1028 ca.), segretario di alto rango dell’emirato ziride:

A tutte le calamità si aggiunsero epidemie e peste, che portarono via la maggior parte della popolazione, sia ricca sia povera. Difficilmente si vedeva gente impegnata in qualcosa di diverso dal visitare i malati, eseguire gli ultimi riti per le persone defunte, seguire una processione funebre o fare ritorno da una sepoltura. A Qayrawān i corpi dei poveri furono raccolti a Bāb Sālim [una delle porte cittadine]. Vennero loro scavate delle fosse comuni in ognuna delle quali furono sepolti fino a cento cadaveri e più. Nei ranghi dell’alta società il numero di morti fra sapienti, mercanti, donne e bambini fu così elevato che solo il Creatore poteva tenerne il conto. Le moschee di Qayrawān rimasero deserte, i forni pubblici e i bagni inattivi e silenziosi. […] Molti abitanti delle città e delle campagne emigrarono in Sicilia, e nelle circostanze si giunse a pagare 2 dirham una melagrana da portare a chi era malato, e 30 dirham per un pollo. Si disse perfino che nelle campagne le persone finirono per mangiarsi tra di esse[25].

Sempre in Nord Africa, infine, va ricordata la peste che nel 1176 provò duramente la città di Marrakesh, decimando la classe dirigente almoravide e mietendo – al suo parossismo – duecento vittime al giorno[26].

4. LESSICO ARABO E CONCEZIONI RELIGIOSE DELLA PESTE

In lingua araba classica il sostantivo wabā’rende generalmente il concetto di epidemia (o di malattia a diffusione epidemica), mentreṭā‘ūn designala peste propriamente detta. Nelle fonti medievali, tuttavia, gli scrittori del passato (salvo quelli dei primi quattro secoli dell’Islam, solitamente più scrupolosi nel distinguere) trattavano disinvoltamente da sinonimi entrambi i termini.Nel XIII secolo al-Nawawī sentiva la necessità di precisare che “ogni ṭā‘ūnè una wabā’, ma non ogni wabā’è un ṭā‘ūn”[27].

È stato osservato che “prima dell’Islam gli arabi, contrariamente ai greci, non avevano alcuna esperienza di pestilenze umane, in ragione del clima caldo e secco dell’Arabia che non favorisce la propagazione d’una tale malattia”[28]. Il Profeta tuttavia parlò della peste e di altre malattie, pronunciandosi contraddittoriamente sul fenomeno del contagio. Le sue dichiarazioni suscitarono presto dibattito fra i sapienti. Per esempio disse: “Non vi è contagio (lā ‘adwā), né cattivo presagio [tratto dal volo degli uccelli], né hāma, né [male causato da un serpente detto] ṣafar; e fuggite il lebbroso come fuggireste da un leone!”[29]. Qui Muḥammad nega fondamento a una serie di credenze del paganesimo arabo preislamico inaccettabili per la nuova religione monoteista. Il netto rifiuto della realtà del contagio stride però con l’esortazione finale a evitare i lebbrosi. Un beduino che in un’occasione udì il Profeta contestare l’esistenza del contagio, domandò con aria di sfida come mai dei cammelli sani mescolati a un esemplare rognoso si ritrovassero contaminati. Muḥammad ribatté: “In questo caso chi ha infettato il primo animale?”[30]. In vistoso contrasto con tale affermazione, lo stesso Profeta avrebbe per controasserito: “Non fate abbeverare l’animale malato assieme a quello sano”[31].

Queste dissonanze fecero oggetto di discussione presso vari tecnici del sapere religioso, che si sforzarono di appianare le contraddizioni presenti in detti e discorsi profetici accolti come autentici (ritenuti, subito dopo il Corano,il secondo fondamento scritturale dell’islām). Nel Ta’wīl muḫtalif al-ḥadīṯ(La spiegazione delle divergenze dei detti profetici), l’enciclopedista persiano Ibn Qutayba (m. 889) sosteneva che non era difficile risolvere l’incoerenza delle tradizioni relative al contagio, se debitamente contestualizzate. Rispetto al caso dei dromedari colpiti da rogna, ad esempio, riteneva senz’altro che il Profeta ammettesse l’azione naturale del contagio. Il grande poligrafo si premurò di spiegare che

(…) quando un cammello colpito da scabbia – e si tratti di scabbia purulenta – entra in contatto col resto della mandria, si struscia coi suoi simili e si stabilisce nello stesso recinto, comunica loro un’analoga malattia a causa del muco e del pus che colano da esso. Ecco perché il Profeta ha detto: “Non fate abbeverare insieme un individuo sano e uno malato”. Egli temeva che l’animale malato frequentasse quello sano, comunicando a quest’ultimo una malattia analoga a causa del pus e del contatto [per sfregamento][32].

In definitiva fra gli ahl al-ḥadīṯ (gli esperti delle tradizioni profetiche ordinate in compilazioni sistematiche nel corso del IX secolo) si formarono due partiti: uno – minoritario – fautore dell’esistenza del contagio, l’altro di avviso spiccatamente opposto. Ciascuno di essi allegando a supporto della propria opinione una serie ad hoc di detti profetici. Tra i Compagni trasmettitori di parole del Profetasi distingue Abū Hurayra (m. 678), il quale, pur avendo riportato detti contrastanti, fece intendere che il Profeta non negò per nulla l’evidenza del contagio[33]. Fin dalle prime generazioni di musulmani su questa materia regnò dunque una certa confusione causa di divisioni.

Il dibattito sul contagio – tornato in auge durante la seconda pandemia di peste – sottendeva il delicato nodo del rapporto tra volontà divina e leggi di natura, che avrebbe trovato una sistemazione ufficiale nel kalām (la scienza teologica speculativa)sunnita di Abū l-Ḥasan al-Aš‘arī (m. 936) e dei suoi epigoni. Sulla causalità degli eventi la scuola teologica aš‘arīta maturò una concezione di tipo occasionalista, negando che per dirigere il mondoDio debba far leva su un sistema di cause secondarie.In quest’ottica la catena di causa-effetto alla base dei fenomeni sensibili, è un’apparenza che inganna i sensi e la ragione. Dio è il solo agente reale che interviene direttamente nel mondo senza alcuna causa concorrente e indipendente. Anche quando non si neghi del tutto una causalità efficiente secondaria – al modo di al-Ġazālī (m. 1111)[34] –, il diretto governo di Dio nella creazione esige che nulla possa avvenire per intrinseca virtù[35]. Sul piano epidemico e infettivo ne viene che uomini e animali non si ammalerebbero in forza di automatiche leggi naturali: le patologie sorgono nelle creature solo per diretto intervento divino[36].

Secondo il giurista e tradizionista filo-aš‘arīta al-Bayhaqī (m. 1066) il Profeta non liquidò di netto l’idea del contagio ma volle confutare quanti apparivano incapaci di ravvisare nel decreto divino la causa prima dei fenomeni infettivi: “Ciò che il Profeta ha dimostrato è che la negazione del contagio è la negazione della credenza delle persone ignoranti che attribuiscono il contagio ad altro da Dio”[37]. La replica di Muḥammad al beduino che poneva il concreto esempio di cammelli che manifestavano la rogna dopo il contatto con un cammello infetto, è più esplicita in una variante testuale che sul finale recita: “E cosa ha causato l’infezione del primo? […] Dio ha creato ogni anima determinandone la durata della vita, la morte, le sue afflizioni e il suo sostentamento”[38]. Ammettere la realtà del contagio era dunque possibile a patto di aver ben chiaro che Dio soltanto decreta chi debba ammalarsi.

Quanto alla peste, Muḥammad ne parlò come di“una punizione che Dio inviava su chi Egli voleva, ma che ha reso una misericordia per i credenti”. Aggiungendo che “Chi, in tempo di peste rimane paziente nella propria terra, sperando nella ricompensa divina e credendo che non gli accade se non quanto Iddio ha decretato per lui, otterrà ricompensa analoga a quella di un martire»[39]. E, in forma più lapidaria: “La peste è un martirio per ogni musulmano”[40]. Riconcettualizzando il morbo da esclusiva espressione di collera divina adono di misericordia dalle virtù salvifiche, l’islām offriva ai suoi fedeli conforto morale contro una sciagura che annichiliva senza distinzione poveri, ricchi, uomini, donne, bambini, adulti, innocenti, perversi[41]. Il discorso d’autorità del Profeta voleva in tal modo addomesticare il volto spaventoso e selvaggio della peste, mutandola in realtà edificante e‘buona da pensare’. Morirne era in fondo un buon affare, con un premio garantito di salvezza eterna. Secondo un altro detto erano cinque le categorie di martiri stabilite da Dio: “Colui che muore di peste, colui che muore di una malattia addominale, colui che muore annegato, colui che muore per il crollo di un edificio e il martire sulla via di Dio”[42]. Quest’ultima perifrasi indica di fatto ilğihād. Subire pazientemente il supplizio della peste assicurava pertanto lo stesso rango di martire di chi cadeva in battaglie condotte a ingrandimento o a difesa dell’islām [43].Logica che faceva i fuggiaschi dalla peste implicitamente identici ai disertori di guerra. Trovare proprio dei muğāhidūna all’origine delle prime stragi di musulmani per peste influì parecchio nella formazione di simili idee e parallelismi.

Un’ulteriore istruzione profetica, già incontrata illustrando i fatti di ‘Amwās e del califfo ‘Umar a Sarġ, ammoniva a non entrare in una regione dove infuriasse la peste, né a uscirne. La fuga da luoghi preda della peste era un atto reprensibile, non passibile però di alcuna sanzione giuridica. La tradizione non attribuiva affatto all’esortazione del Profeta delle preoccupazioni di carattere sanitario.Lo mostrano bene queste righe del giurista mālikita egiziano ‘Alī ‘Adawī al-Ṣa‘idī (m. 1775):

Il Profeta vietò di entrare [in un paese devastato dalla peste] per timore che colui il quale vi entra possa venir colpito dallo stesso malore degli abitanti del luogo e quindi dica: Se non fossi venuto non ne sarei stato colpito” (illudendosi cioè di poter sfuggire ai decreti di Dio). Chi è saldo nella sua religione non teme di ciò, sicché tutto questo non lo tange. Proibì poi di uscire [dal paese infestato] per timore che la gente si metta in fuga abbandonando gli ammalati, ovvero che, restando il fuggitivo, questi rimanga scosso nella sua fede (cioè creda di dovere la salvezza alla sua fuga anziché al volere di Dio)[44].

Benché di tarda epoca ottomana, il brano protrae una visione consolidata nel pensiero religioso islamico fin dai secoli medievali. Sarebbe per contro ingenuo credere che tutti i musulmani abbiano seguito alla lettera simili prescrizioni. L’élite di governo talvolta prese per prima la fuga. Durante la peste di ‘Amwās, per esempio, non tutti espressero la stessa fermezza di Abū ‘Ubayda b. al-Ğarrāḥ. Il generale, suo successore in Siria-Palestina, ‘Amr b. al-‘Aṣ (m. 664), si dileguò dalla zona infetta insieme ai suoi uomini, cui aveva detto: “Quando questa malattia colpisce si diffonde come un incendio: scappiamo quindi da essa verso le montagne”[45]. Nel 689, quando una parte dell’Egitto fu invasa dalla peste il governatore omayyade ‘Abd al-‘Azīz Marwān (m. 705) abbandonò al-Fusṭāṭ riparando nelle plaghe sul momento più sicure del Delta orientale[46].E durante l’epidemia del 1360-1361 il sultano mamelucco Badr al-Dīn Ḥasan lasciò la capitale del Cairo insieme al suo più stretto seguito[47]. Anche la gente comune, per istinto di sopravvivenza, reagiva ugualmente. Ne forniscono provale consistenti fughe dalle città siriane nella pandemia del 1348[48].

5. LA PESTE NEL SAPERE MEDICO

Poco è noto della pratica medica nel primo secolo e mezzo di storia islamica, prima dell’avvento del califfato abbaside. Le conquiste musulmane avevano inglobato importanti città dell’area mediterranea orientale come Alessandria, Antiochia, Edessa, in età ellenistica e imperiale sedi di rinomate scuole mediche e scientifiche. Ma il decisivo trasferimento di conoscenze mediche nel cuore del mondo islamico fu opera di medici cristiani nestoriani a servizio dei califfi abbasidi al-Manṣūr (r. 754-775) e Hārūn al-Rašīd (r. 786-809). Questi giunsero in Iraq dalla città persiana di Gondēšāpūr, per la quale è dubbia l’esistenza d’una formale scuola medica e di un vero e proprio ospedale, e dove i sovrani sasanidi, nella prima metà del VI secolo, oltre che a gruppi di nestoriani avevano concesso asilo e protezione a filosofi e dotti greci in fuga dai provvedimenti legislativi anti-pagani di Giustiniano (r. 527-565)[49].Il sapere medico del mondo islamico proseguiva quello greco-romano, attingendo in particolare alle tradizioni di età ellenistica e alla lezione di Galeno. Nella Baghdad abbaside un grandioso movimento di traduzioni dal greco al siriaco e infine all’arabo, patrocinato dai califfi tra metà dell’VIII e il X secolo, garantì la trasmissione di tale deposito di conoscenze parte di un più ampio curricolo di discipline quali filosofia, matematica, astronomia, zoologia, botanica.

I medici musulmani (spesso anche filosofi) riguardarono la peste attraverso la teoria galenica delle patologie umorali, su cui intervennero con correttivi e integrazioni.Nel suo commentario al trattato ippocratico sulle epidemie Galeno considerava origine di queste l’inalazione di aria corrotta da esalazioni putride di materia in decomposizione, come cadaveri insepolti o emanazioni estive di paludi e acque stagnanti. È la cosiddetta teoria miasmatica. Da grandi distanze il vento poteva trasportare i miasmi nocivi fino ai villaggi di campagna o alle città dando così innesco ai fenomeni epidemici, cui erano da aggiungere fattori di predisposizione e suscettibilità degli individui. Riconducendo le epidemie a un avvelenamento dell’ambiente, si può dire che alla medicina ippocratica “manca completamente l’idea del contagio, perché la malattia che si diffonde non passa da un malato all’altro per contatto, ma sono i fattori generali che influiscono: l’aria che tutti respirano, le stagioni, la disposizione geografica dei luoghi”[50]. S’intende specificamente l’idea del contagio per contatto, la cui realtà nell’antichità classica fu invece lucidamente colta non da medici bensì da storici come Tucidide o da poeti come Virgilio, che descrisse la pestilenza nel Norico nelle Georgiche (lib. III, vv. 474-566). Galeno sostenne anche una versione del fenomeno miasmatico circoscritta alla scala umana, che rendeva “pericoloso stare accanto ai malati durante le pestilenze, perché l’aria emessa durante l’espirazione è corrotta e chi sta vicino rischia di inspirarla a sua volta”[51].Galeno formula l’idea, quanto di più prossimo a una nozione di contagio interpersonale, nel De differentiis febrium, che il medico di confessione nestoriana Ḥunayn ibn Isḥāq (m. 873) aveva tradotto in arabo nella Baghdad abbaside per il matematico e astronomo Aḥmad ibn Mūsā[52]. La nozione di un miasma ‘locale’ era perciò ampiamente transitata nel sapere medico islamico, come risulta per esempio dagli scritti del medico egiziano ‘Alīibn Riḍwān (m. 1061 ca.)[53]. Liberi dalle cavillose dispute dei teologi e dei giuristi (ma non necessariamente indifferenti alla dimensione religiosa),i medici dell’ecumene islamica, pur nei termini del paradigma miasmatico rivisitato in chiave galenica, non avevano riserve sul contagio. Ecco perché nelle opere mediche di ‘Alī b. Sahl Rabbān al-Ṭabarī (m. dopo l’855), Qusṭā ibn Lūqā (m. nel 910 o 920) e Avicenna (m. 1037) compare un ampio spettro di malattie definite apertamente come contagiose (al-amrāḍ al-mu‘diya).

Per una nosografia della peste (bubbonica o polmonare) la prima generazione islamica di medici non poté confidare però né in Ippocrate né in Galeno. L’epidemia di cui quest’ultimo fu spettatore al tempo dell’imperatore Lucio Vero (r. 161-169) ebbe infatti natura morbillare o vaiolosa[54]. Anche la letteratura medica bizantina– pur influenzando la produzione araba sulle patologie – non fu di grosso aiuto, data la scarsa incidenza su di essa della “peste di Giustiniano”[55]. Nondimeno, nelKitāb al-ḥāwī fī l-ṭibb, il medico persiano Abū Bakr al-Rāzī (m. 930) descrive i bubboni suscitati dalla peste tramite una citazione diretta del prete medico alessandrino Ahrun b. A‘yan al-Qass (VI-VII secolo), di cui si conservano frammenti soltanto in lingua araba[56].

Ibn Sīnā, conosciuto meglio come Avicenna dalla cultura occidentale, nel terzo libro del suo monumentale al-Qānūn fī l-ṭibb (Il canone della medicina, circolato con enorme fortuna nell’Europa cristiana in versione latina) mostra puntuale cognizione delle principali manifestazioni cliniche della peste. Ovviamente il grande medico e filosofo persiano era distante dal concepire le reali cause biologiche dell’affezione. Fra i segni di un’imminente epidemia di peste annovera inoltre fughe di ratti dal sottosuolo verso la superficie, dove poi muoiono. A tutti gli effetti sembrerebbe la rudimentale descrizione di un’epizoozia pestosa. Ma prima della fine dell’Ottocento fu impossibile anche solo sospettare una qualche relazione fra i ratti e la malattia. La notazione di Avicenna, spiega Dols, riprende semplicemente la convinzione del suo tempo che certi animali precedessero gli uomini nel percepire i miasmi creduti responsabili di una pestilenza[57].

Va inoltre detto che sapere religioso e scienza medica, benché distinti e per molti versi autonomi, non si ignorarono reciprocamente. Anche se certi intrecci risaltano maggiormente durante la seconda pandemia di peste, non sorprende trovare descritti i sintomi della peste bubbonica nel commentario duecentesco di al-Nawawīai detti profetici del Ṣaḥīḥ di Muslim ibn al-Ḥağğāğ (m. 870):

La peste consiste di pustole purulente (qurūḥ) che erompono sul corpo. Queste compaiono nell’inguine, nelle ascelle, sulle mani o sulle dita e in altre parti del corpo, accompagnate da gonfiore e dolore intenso. L’eruzione di questi tumori è accompagnata da un’infiammazione ardente e l’area circostante è di colore violaceo. Insieme a ciò si verificano anche palpitazioni cardiache e nausea[58].

6. DALLA SIRIA ALL’ANDALUSIA: IL RITORNO TARDOMEDIEVALE DELLA PESTE

“La grande distruzione”, “la peste universale”, “l’anno dell’annichilazione”, “la grande estinzione”. Così le fonti arabe denominano grande pandemia del 1347-1348 e le successive puntate epidemiche. La stessa peste che per l’ambito europeo, con espressione ottocentesca ormai corrente nella storiografia anglosassone, va nota come Morte Nera. L’evento rappresenta la fase esordiente del processo d’unificazione microbica del globo avvenuto fra Tre e Seicento, magistralmente delineato dallo storico francese Emmanuel Le Roy Ladurie[59]. Dagli anni settanta del Novecento una letteratura revisionista ha rifiutato di imputare l’ingente calamità al bacillo Yersinia Pestis (dal nome del suo scopritore Alexandre Yersin, nel 1894). Nella ricerca di una diversa eziologia sono stati chiamati in causa agenti patogeni come l’antrace o un Ebola virus. Tuttavia da almeno un decennio l’archeologia molecolare e la genetica applicata alla paleomicrobiologia hanno definitivamente attribuito il merito a Yersinia pestis, ricostruendone l’intero genoma a partire da resti umani del XIV secolo rinvenuti nel sito cimiteriale londinese di East Smithfield[60].Si è inoltre appurato che la seconda pandemia dipese da nuovi ceppi del batterio emersi in Asia fra tardo Duecento e primi del Trecento. Ceppi distinti da quelli protagonisti della prima pandemia, e ulteriormente mutati a contatto degli ecosistemi europei[61].

Nelle aree mediterranee musulmane la peste irruppe tramite le rotte marittime legate agli scambi commerciali eurasiatici, favoriti nella seconda metà del Duecento dalla Pax Mongolica. Il carico di morte viaggiò prima lungo le vie carovaniere continentali, quindi sulle navi. Le regioni meglio documentate sono Siria, Egitto e il regno nasride di Granada (ultimo ridotto islamico in terra iberica). Il più importante resoconto sul divampare dell’epidemia, ben posteriore agli eventi ma attendibile, è del colto funzionario egiziano al-Maqrīzī (m. 1442). Nel Kitāb al-sulūk fī maʿrifa duwal al-mulūk (Il libro sui metodi di conoscenza dei regni del mondo) questi racconta che una pestilenza “quale mai s’era vista nel mondo musulmano” ebbe inizio nell’autunno del 1347 (nello stesso tempo in cui giungeva in Sicilia a bordo di galee genovesi) con l’attracco nel porto d’Alessandria d’un naviglio mercantile sul quale la peste aveva già lavorato come suo solito. Degli iniziali trentadue mercanti e trecento uomini fra equipaggio e schiavi, al capolinea egiziano sopravvivevano solo quattro mercanti, uno schiavo e una trentina di marinai: destinati comunque a morire a pochi giorni dall’approdo[62]. Dalla città il contagio avvolse l’intero Delta nilotico, coprendo entro la fine del 1349 anche l’Alto Egitto. Quando il Cairo ne fu investita il sultano e la corte si allontanarono di gran carriera, mentre nelle moschee e nei cimiteri della città si celebravano preghiere collettive. La metropoli egiziana, all’acuzie del morbo nel dicembre del 1348, si svuotava al ritmo di 7000 anime al giorno[63]. Dall’Egitto l’epidemia volse nel frattempo verso nord-est, desolando tutta la Siria-Palestina. Nei primi del 1348 era già a Gaza, e nel giugno dello stesso anno a Damasco dove, secondo il grande viaggiatore marocchino Ibn Baṭṭūṭa (m. 1369 ca.), in quel momento presente, morivano 2400 persone al giorno[64].Lo storico Ṣalāḥ al-Dīn al-Ṣafadī (m. 1363) dà un drammatico squarcio: “La gente sputava pezzi di sangue, e un uomo si ricoprì di macchie e morì. (…). Ogni persona, al mattino o alla sera, espirava sangue dalla gola come sgozzata senza coltello”[65]. Nel 1348-1349 fu toccata perfino Mecca, città simbolo dell’Islam, dove a recare la malattia furono probabilmente i pellegrini. Sulla direttrice occidentale, invece, la peste si affacciò ancora una volta dal mare, travolgendo l’Africa settentrionale sino al Marocco e infestandola fascia meridionale della penisola iberica.

Circa il teatro d’origine della seconda pandemia, è da qualche tempo caduta l’ipotesi della Cina[66]. Lo storico ‘Umar ibn al-Wardī, egli stesso vittima della peste ad Aleppo nel 1349, in una sua testimonianza autobiografica in prosa rimata sull’epidemia dice che la malattia ebbe origine nella “Terra dell’Oscurità”[67]. Per Dols si tratterebbe dell’Asia interna o della Mongolia, ma qualche altro studioso pensa al cuore del khanato dell’Orda d’Oro, lungo il corso del basso Volga[68]. In questo caso la marcia della peste verso ovest non avrebbe sfruttato(o non soltanto) la Via della Seta, bensì le rotte più settentrionali del vivace traffico di pellicce (ma anche grano) che dalla regione caspica nord-occidentale muovevano in direzione dei porti del Mar Nero.[69]Ancora Dols evidenzia la moda di successo delle pellicce nell’Egitto mamelucco, che ne importava a palate dalla Russia meridionale[70]. Nello scatenarsi del fenomeno oggi sembra chiaro il ruolo di importanti fluttuazioni climatiche dedotte da dati dendrocronologici. Grosse anomalie dei regimi monsoni ci ebbero probabilmente pessime conseguenze per le colonie di roditori selvatici(marmotte, scoiattoli, gerbilli) disseminate dalle steppe kirghise ai monti Altaj. Roditori che sono i principali ospiti serbatoio del bacillo pestoso inoculato dal morso della pulce Xenopsylla cheopis. Morìe di massa di questi animali devono avere costretto le pulci a cercarsi un ospite alternativo, trovandolo rapidamente nei cammelli asiatici[71]. Annidata nel pelame di questo quadrupede di largo impiego nel trasporto carovaniero, la pulce pestigena parassitò pure gli umani, viaggiando con essi e con le loro mercanzie. Partite di pelli, pellicce, stoffe, lane e derrate granarie fornirono ai minuscoli artropodi un’eccellente, provvisoria nicchia ecologia. Xenopsylla cheopis, poi, è golosissima di scorie cerealicole, sostituendone a meraviglie l’abituale banchetto di sangue e fornendo un ottimale ambiente riproduttivo [72]. E prima di sbarcare nei porti delle città cristiane o musulmane del Mediterraneo le pulci potevano anche suggere sangue dai ratti, inquilini abituali delle stive navali, specie se cariche di quelle granaglie anche per essi tanto appetibili[73].

Poche terre musulmane furono forse tanto devastate dalla peste quanto l’Egitto, che risentì pesanti conseguenze di lunga durata congiuntamente ad altre avversità. Fra il 1347 e il 1571 – anno in cui assieme alla Siria divenne provincia ottomana – la terra del Nilo sperimentò almeno 73 epidemie di peste bubbonica (in media una ogni due-tre anni), 20 delle quali piuttosto severe [74]. Lo shock demografico non fu inferiore a quello delle aree più pesantemente colpite dell’Europa occidentale[75]. Le quali ebbero però una ripresa negata all’Egitto. Per tutto questo periodo i ripetuti assalti della peste sovvertirono il fulgore economico e culturale raggiunto nel primo secolo di governo dell’élite militare mamelucca. Ne ebbe soprattutto grave rovina la prospera economia rurale del Delta, con le sue colture invernali ed estive di pregio come lino, zucchero e cotone[76]. La configurazione di questo spazio geografico intensamente antropizzato, con alta concentrazione di topi e ratti e un clima caldo-umido, era un invito a nozze per la pulce pestigena. La fitta rete di canali e vie navigabili fra i diversi rami della foce nilotica, su cui transitavano ininterrottamente imbarcazioni che distribuivano il grano al resto del paese, andò in dissesto per la mancata manutenzione conseguente all’alta mortalità contadina e ai massicci esodi della superstite popolazione rurale verso il Cairo. All’inizio del Quattrocento il decadimento del sistema d’irrigazione egiziano e del controllo delle piene nilotiche per mezzo di dighe con conseguente crisi produttiva della grande e piccola proprietà agricola aggravata dalla penuria di forza lavoro erano ormai evidenti a qualunque osservatore[77]. La mortalità, l’abbandono di decine di villaggi rurali e la migrazione contadina incontrollata ebbero infine ripercussioni disastrose anche per la fiscalità centrale, che subì un significativo calo delle entrate. E questo almeno sino al 1420[78].

7. LE REAZIONI SOCIALI E CULTURALI ALLA SECONDA PANDEMIA

Miasma per i medici o misericordia celeste e martirio per i sapienti religiosi (gli ‘ulamā’), contro la peste tutte le risorse mediche del tempo nulla potevano.

Dovrebbero essere ormai lontani i tempi in cui la storiografia asseriva perentoria che “la reazione dei musulmani alla peste fu (o diventò) passiva”[79]. E che le tradizioni profetiche inibirono il perseguimento di ogni “sforzo organizzativo per fronteggiare la peste”[80]. È ormai assodato che il mondo islamico espresse posizioni eterogenee in materia. Se è vero che misure di quarantena come quelle europee (per altro relativamente efficaci nel contenere la peste, come dimostrato dagli esemplari studi di Carlo Maria Cipolla) non furono adottate prima del XIX secolo[81], è errato immaginare intere società passivamente rassegnate al mortale accidente. In modi diversi, le persone reagivano. Noncurante delle esortazioni profetiche, si è visto, vi era chi auspicava di scamparla abbandonando senza indugio le zone del contagio. Per parte loro i medici raccomandavano fumigazioni odorose con incenso, mirra, essenza di rosa, ambra grigia, canfora, sandalo per sanificare l’aria dai presunti miasmi corrotti ritenuti causa di fondo della peste, oltre a prescrivere purghe, salassi e specifici regimi dietetici per riequilibrare gli umori. Si usava pure il bolo armeno, un’argilla rossa che già Avicenna aveva indicato nella terapia della peste come impiastro da applicare sui bubboni. Ibn al-Wardī ne menziona l’uso da parte dei notabili aleppini, mentre al-Maqrīzī dice che nella peste del 1348 molti cairoti infetti se ne ricoprivano interamente il corpo[82]. Altri ancora – in ogni strato sociale – ricorrevano, integrando le pratiche religiose ufficiali e le terapie mediche, a incantazioni, amuleti, talismani e quadrati magici basati sulle virtù occulte di nomi divini, lettere dell’alfabeto o cifre numeriche per proteggersi da un male che, voluto o no da Dio, si reputava provocato da entità maligne incorporee[83]. Nella seconda pandemia fu infatti rispolverato un ḥadīṯ del Profeta che diceva: “La mia comunità sarà annientata per i colpi [subìti in battaglia] e dalla peste. E la peste è la trafittura provocata da ğinn che vi sono nemici. E in entrambi i casi si sarà martiri”[84].Nel folklore delle tribù arabe pre-islamiche la peste si riteneva provocata dalla puntura (waḫz) o dalle lance (rimāḥ) dei ğinn, esseri demonici talora ostili agli uomini. Questo motivo, tanto simile ai dardi con cui nell’epica omerica Apollo invia la pestilenza al campo acheo[85], sopravvisse intatto anche nell’islām[86].Lo stesso sostantivo arabo della peste – ṭā‘ūn –era suggestivo in tal senso, dato che la radice trilittera da cui deriva esprime l’idea di un colpo perforante vibrato da un’arma da punta[87].Perfino i sapienti più avversi all’idea del contagio e all’esistenza di cause seconde non trovarono incoerente questa spiegazione demonologica ritenuta strumentale al potere di Dio sulle cose.

Le vicissitudini della seconda pandemia rilanciarono, acuendole, le diatribe fra contagisti e anti-contagisti. Tra questi ultimi si distinsero dei dotti dell’Andalusia orientale legati alla brillante tradizione medica locale[88]. Nel sultanato nasride di Granada l’avvento della peste (e dei suoi ritorni) portò alla composizione di tre importanti trattati indicativi della tensione o di rinnovati tentativi di mediazione fra legge religiosa, teologia e medicina. Sono il Taḥqīq al-nabā’ ‘an amr al-wabā’ (L’informazione esatta sulla questione dell’epidemia) di Muḥammad al-Šaqūrī (m. 1348 di peste)[89], del Taḥṣīl ġaraḍ al-qāṣid fī tafṣīl al-maraḍ al-wāfid (La risposta a chi desidera chiarimenti sulla malattia estrinseca) di Abū Ğa‘far ibn Ḫātima (m. 1368 anch’egli di peste)[90], e del Muqni‘at al-Sa’il ‘an al-maraḍ (Ciò che convince colui che pone domande sulla spaventosa malattia) di Lisān al-Dīn ibn al-Ḫaṭīb (m. 1374)[91].

Al-Šaqūrī apparteneva a famiglia di medici ed era medico personale del sultano di Granada Yūsuf I (m. 1354). Non vedeva conflitto tra fede e medicina, ritenendo che il Profeta avesse invitato a praticare l’arte medica e che ciò era tanto più necessario nel corso di un’epidemia. Per lui la malattia era effetto della corruzione atmosferica, pur precisando che tutti i mali e tutti i beni sono dovuti al decreto divino. Le sue istruzioni terapeutiche contro la peste riguardano la purificazione dell’aria e un’idonea dieta[92].

Ibn Ḫātima, giurista, poeta, medico e imām e oratore della moschea di Almería, scrisse il suo trattato – strutturato in forma di dieci quesiti con relative risposte – su richiesta di una corporazione di colleghi medici impegnati a fronteggiare l’epidemia. Adopera perciò una puntuale terminologia, distinguendo con accuratezza i sintomi della peste bubbonica da quelli della forma pneumonica [93]. L’insorgenza del morbo è ricondotta a congiunture astrali, irregolarità meteorologiche stagionali e a processi di putrefazione della materia che avvelenano l’aria. Ibn Ḫātima considera però la peste comunicabile anche attraverso il respiro degli infetti(e potrà ben trattarsi della contagiosità della peste polmonare attraverso goccioline di saliva). Né gli sfuggì il sorgere della malattia in chi acquistava nei sūq effetti personali appartenuti alle vittime: indumenti, biancheria, suppellettili varie dove erano certo presenti pulci pestigene, anche se il ruolo intermediario di questo ectoparassita salterino non poteva ancora essere compreso. Il nostro medico imām pensa inoltre che nella suscettibilità alla malattia entri in gioco anche la predisposizione dei singoli individui e persino dei luoghi. Non mancando di aggiungere che a ogni modo tutto procede dal potere e dalla volontà di Dio[94].

È però Ibn al-Ḫaṭīb – legato d’amicizia a Ibn Ḫātima e al celebre Ibn Ḫaldūn – la personalità più avvincente e audace. Versatile poligrafo ed eminente storico delle cose andaluse, aveva ricevuto una solida istruzione medica, servendo come segretario e poi come visir a Granada sotto Yūsuf I e Muḥammad V (m. 1391). L’intero suo trattato sulla peste è notevole, specie quando affronta di petto la questione – di enorme impatto sociale – del contagio e delle misure preventive[95]. Ibn al-Ḫaṭīb condanna la negazione del contagio, la cui esistenza ritiene “dimostrata dall’esperienza, dalla deduzione, dai sensi, dall’osservazione, dalle frequenti testimonianze: e ciò è materiale di prova”[96]. Nota che i focolai di peste seguivano l’arrivo di uomini infetti da terre ove già infuriava l’epidemia, mentre comunità a vario titolo isolate rimanevano sane, come i detenuti dell’Arsenale di Siviglia protetti dalle mura della prigione mentre la peste falcidiava la popolazione urbana. Riferisce anche l’interessante esempio del sufi marocchino Ibn Abī Madyan che, privo di dubbi sul contagio, apparsala peste nella città marittima di Salé fece provviste abbondanti e, barricandosi in casa, salvò sé e i familiari[97].Per Ibn al-Ḫaṭīb è pertanto cruciale la questione dell’appropriato comportamento etico in tempo di peste. Ritiene che non meno della medicina la religione abbia prioritario dovere di salvaguardare l’incolumità e il benessere della comunità. Da qui l’aspro biasimo verso i responsi legali dei giuristi negazionisti del contagio, accusati di incoraggiare la gente a condotte suicide[98].

Diverso il discorso per l’Oriente musulmano, dove sembra prevalere lo standard negazionista rappresentato da voci come quella di Ibn al-Wardīo del giurista siriano ḥanbalita Muḥammad al-Manbiği (m. 1383)[99]. Di diverso avviso fu invece Ibn Abī Ḥağala, deceduto egli stesso di peste al Cairo nel 1375, persuaso che gli appestati fossero contagiosi e da evitare[100].

Una posizione particolare è quella di Ibn Qayyim al-Ğawziyya (m. 1350), pupillo del controverso maestro ḥanbalita Ibn Taymiyya (m. 1328). Vissuto e deceduto a Damasco, Ibn Qayyim fu certo testimone della peste che investì la città siriana nel 1348, pur non avendone lasciato memoria alcuna. Lo Zād al-ma‘ād, minuzioso compendio di comportamenti e abitudini quotidiane del Profeta, è un’opera della sua maturità la cui sezione al-Ṭibb al-nabawī (Lamedicina profetica) riscosse successo come una sorta di libro separato, con un capitolo sulla peste la cui redazione non è forse estranea allo scoppio della Morte Nera[101].Anche se Ibn Qayyim è piuttosto severo con i medici del suo tempo, cui rimprovera di conoscere solo i sintomi esteriori ma non le cause profonde della peste, non respinge affatto le teorie miasmatiche. Tuttavia le relativizza, indicando nello squilibrio degli umori umani causato dalla corruzione dell’aria il prerequisito all’influenza nefasta dei ğinn, ritenuti i veri vettori della malattia che soltanto il ricordo di Dio e la preghiera possono scacciare[102].

La posizione più articolata però è quella del giudice e giurista egiziano di scuola sciafiita Ibn Ḥağar al-‘Asqalānī (m. 1448), che scrisse il Baḏl al-mā‘ūn fī faḍl al-ṭā‘ūn (Un’offerta di gentilezza sulla virtù della peste),la più dettagliata summa sulla peste apparsa nella civiltà islamica pre-moderna[103].Ibn Ḥağar pagò un gravoso tributo personale alla malattia. Tre sue figlie morirono durante le epidemie del 1416 e del 1429, mentre lui stesso si spense per la peste del 1449, dopo essere sopravvissuto a cinque grandi epidemie[104]. Il suo libro è diviso in cinque capitoli e un epilogo. Nel rispetto dell’insegnamento profetico considera la peste una misericordia e un martirio desiderabile.Essa non risulta da alterazioni atmosferiche – come asserivano i medici – ma sono i ğinn, agenti più o meno consapevoli del disegno divino, a infliggerla al genere umano. Il flagello pestoso è in ogni caso manifestazione della collera divina, secondo Ibn Ḥağar scatenata dalla diffusione della fornicazione e dell’adulterio e dalla cattiva condotta dei governanti[105]. L’autore è soprattutto sollecito della condotta che i musulmani dovrebbero tenere in caso di peste.Deplora senza eccezioni la fuga dai luoghi dell’epidemia, reputandola disgregatrice del principio di solidarietà e responsabilità sociale fra persone musulmane.Altrimenti chi si sarebbe preso cura dei malati o si sarebbe occupato delle abluzioni rituali e delle esequie dei cadaveri? Pur giudicando la peste un castigo divino finalizzato a purgare i musulmani dai loro peccati, al-‘Asqalānī non disapprova i trattamenti medici, e considera lecito supplicare con contrizione la divinità per essere liberati dal danno. E questo sia con le invocazioni previste dalle preghiere rituali, sia recitando individualmente in gruppo appositi versetti coranici[106]. Manifestò tuttavia perplessità e scetticismo verso quelle che gli parvero ingiustificate innovazioni, come le affollate processioni verso il deserto (con in testa l’élite di governo) per eseguire implorazioni simili alla preghiera della pioggia onde propiziare la cessazione della peste[107].

Sono aspetti che rivelano la qualità prettamente religiosa delle risposte istituzionali all’epidemia. L’autorità politica agiva in realtà dietro consiglio degli ‘ulamā’, preoccupati di mantenere compatto il corpo sociale e contenere l’angoscia dinanzi a un male resistente a ogni trattamento medico dell’epoca. Da qui la celebrazione di riti collettivi, processioni devozionali, digiuni e pubbliche riunioni di preghiera di un carattere penitenziale non diverso da quanto avveniva in terre cristiane a fronte di epidemie o altre calamità. Con la salutare differenza che le società musulmane non produssero nulla di simile a pogrom anti-ebraici o isterismi di gruppo nello stile dei flagellanti[108].

Per concludere, nella seconda metà del Trecento lo tsunami della Morte Nera si abbatté sull’Europa medievale e sul mondo islamico mediterraneo – dall’Andalusia alla Siria – con identica forza devastante, ma con conseguenze di lungo termine ben diverse. È quasi un luogo comune vedere nella Morte Nera l’ultimo atto del medioevo e il graduale avvio della civiltà europea a una modernità trionfante e in progresso. Le nozioni di ‘medioevo’ e ‘modernità’, però, hanno scarso senso fuori dagli svolgimenti storici e culturali dell’Occidente di matrice latino-germanica. Applicarle alle aree di civiltà islamica non è dunque possibile se non a prezzo di grosse forzature e numerosi distinguo. Sta di fatto che per l’islām mediterraneo la peste del Trecento, con le sue puntate ricorsive che la resero virulentemente endemica fino all’Ottocento, sembrò segnare un irreversibile declino soprattutto, per l’Egitto mamelucco che fra Due e Trecento aveva raggiunto un elevato sviluppo culturale, artistico e materiale. Lo percepì bene il grande storico maghrebino Ibn Ḫaldūn (m. 1406), cui la peste aveva strappato vari familiari e amati maestri. Nella sua Muqaddima, dove si sforza di comprendere le leggi che regolano ascesa e caduta delle dinastie e dei popoli, peste e carestia connotano la fase finale delle grandi formazioni statali musulmane. All’origine delle grandi epidemie egli vede soprattutto il sovraccarico demografico e la conseguente “corruzione dell’atmosfera proveniente da una popolazione sovrabbondante”. E “si sa”, dice, “che la peste è più frequente nelle città sovrappopolate, come il Cairo in Oriente e Fes in Marocco”[109]. Il passaggio della peste sul mondo che conosceva destò in lui una desolata impressione.La convinzione che ciò risultasse da inesorabili leggi cicliche non attutisce il dolente sconforto della descrizione – quasi un epitaffio – che ne diede:

(…) La terribile peste venne ad attaccare la civiltà in Oriente come in Occidente, devastando le nazioni e spazzando via una parte della nostra generazione. Questo flagello distrusse numerosi benefici della civiltà. Sorprese le dinastie che invecchiavano, prossime al loro epilogo, ne indebolì la potenza e ne accorciò la vita. Esse furono vicine all’annientamento e alla sparizione. La civiltà decrebbe insieme con la popolazione. Città e case si svuotarono, le strade svanirono, i villaggi si spopolarono, le dinastie e le tribù deperirono. Il volto del mondo abitato cambiò [110].

[1] W. H. McNeill, La peste nella storia. epidemie, morbi e contagio dall’antichità all’età contemporanea, Torino, 1981 (Saggi, 633), p. 168; ed. or.: Plagues and peoples, Garden City, NY, 1976. Della peste in ambito islamico il volume discorre alle pp. 168-170.

[2] Ivi, pp. 168-181, con particolare riferimento all’Egitto e alla Siria di età mamelucca.

[3] E. Ashtor, Storia economica e sociale del Vicino Oriente nel Medioevo, Torino 1982; ed. or.: A Social and Economic History fo the Near East in the Middle Ages, London, 1976. Titolo uscito in contemporanea con quello di McNeill. Ancora, accenni molto magri ma ricettivi di più aggiornate acquisizioni storiografiche, possono leggersi nell’agile saggio di W. Naphy, A. Spicer, La peste in Europa, Bologna 2006 (Universale Paperbacks, 501), pp.16-19; ed. or.: Plague. Black Death and Pestilence in Europe, Stroud, 2004.

[4] A. von Kremer, Über die grossen Seuchen des Orients nach Arabischen Quellen, in “Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Classe”, 16 (1880), pp. 69-156. L’opera apparve in anni in cui s’ignorava ancora tutto della natura biologica della peste.

[5] L’impatto della peste sul mondo iranico tardomedievale è argomento ancora poco trattato; in proposito si veda A. Fazlinejad, F. Ahmadi, The Black Death in Iran, according to Iranian Historical Accounts from the Fourteenth through Fifteenth Centuries, in “Journal of Persianate Studies”, 11 (2018), pp. 56-71. La lingua delle principali cronache tre e quattrocentesche di area iranica è pur sempre l’arabo.

[6] Su tutto ciò L. I. Conrad,Arabic Plague Chronologies and Treatises: Social and Historical Factors in the Formation of a Literary Genre, in “Studia Islamica”, 54 (1981), pp. 51-93.

[7] Oltre al fondamentale libro di M. Ullmann, Islamic medicine, Edinburgh, 1987 (Islamic Surveys, 11), un’ottima informazione si trae dal bel catalogo À l’ombre d’Avicenne. Le médecine au temps des califes. Exposition présentée du 18 novembre 1996 au 2 mars 1997, Paris-Gand, 1996.

[8] I. M. Lapidus, Muslim Cities in the Later Middle Ages, New York 1984.

[9]Plague and the End of Antiquity. The Pandemic of 541-750, ed. by L. K. Little, Cambridge, 2007.Nel Mediterraneo, nel suo anno d’inizio, la pandemia ‘giustinianea’ era stata favorita dai cambiamenti climatici dovuti a un vasto fronte atmosferico di ceneri vulcaniche emesse da una potente eruzione avvenuta in Papuasia. Ciò avrebbe causato un disordine ecologico propizio all’esplodere dell’epidemia, come dimostra il breve articolo di I. Antoniou, A. K. Sinakos, The sixth-century plague, its repeated appearance until 746 ad and the explosion of the Rabaul volcano,in “Byzantinische Zeitschrift”, 98 (2005), pp. 1-4.

[10]A meno che nel miracoloso intervento divino contro un tentativo himyarita d’invasione dell’Ḥiğāz nell’anno 570 (presunto anno di nascita del Profeta), narrato nella sura coranica dell’Elefante, non sia da vedere un’apparizione della peste, come suggerito in M. Dols,Plague in Early Islamic History, in “Journal of the American Oriental Society”, 94/3 1974), p. 375 (ma secondo altri studiosi potrebbe essersi trattato di vaiolo).

[11] M. W. Dols, The Black Death in the Middle East, Princeton, 1977, p. 21.Sulla grande pestilenza del 638 condusse un’attenta collazione delle fonti il nostro L. Caetani, Annali dell’Islām, vol. IV, Milano, 1911, pp. 20-28.

[12] M. Gil, A history of Palestine, 634-1099, Cambridge, 1992 , p. 60.

[13]The History of al-Ṭabarī. Vol. XIII. The Conquest of Iraq, Southwestern Persia and Egypt. The Middle Years of ‘Umar’s Caliphate A.D. 636-642 / A. H. 15-21, trans. and annotated by G. H. A. Juynboll, Albany, 1989 (Bibliotheca Persica) p. 97.

[14]Ivi, p. 99.

[15] L. I. Conrad, Umar at Sargh: The Evolution of an Umayyad Tradition on Flight from the Plague, in Story- Telling in the Framework of Non- fictional Arabic Literature, ed. by S. Leder, Wiesbaden, 1998, pp. 488-528; J. Van Ess, La peste d’Emmaüs. Théologie et “histoire du salut” aux prémices de l’Islam, in “Comptes rendus des séances de l’Academie des Inscriptions et Belles-Lettres”, a. 144, n. 1 (2000), pp. 325-337.

[16] Si tratta rispettivamente degli Emigrati – cioè i musulmani che avevano seguito il Profeta a medina dopo la sua migrazione del 622 – e degli Ausiliari, vale i medinesi che avevano accolto nella loro città Muḥammad accettandone la predicazione e facendogli giuramento di ausilio e fedeltà.

[17]The History of al-Ṭabarī. Vol. XIII., pp. 92-93.

[18]Ivi, pp. 93-94.

[19]Dols, Plague in Early Islamic History, p. 381.

[20]The Laṭā’if al-ma‘ārif of Tha ‘ālībī, trans. and notes by C. E. Bosworth, Edinburgh, 1968, p. 119

[21]Dols, Plague in Early Islamic History, p. 380.

[22]L. I. Conrad,Arabic Plague Chronologies and Treatises: Social and Historical Factors in the Formation of a Literary Genre, in “Studia Islamica”, 54 (1981), p. 68.

[23] Dols, The Black Death, pp. 32-35, dove si cerca di distinguere da altre patologie epidemiche d’incerta identificazione.

[24] M. Al-Adel Letaief, L’historique des calamités et des catastrophes naturelles dans le Maghreb médiéval, l’apport des sources écrites: essai d’analyse, in Le peuplement du Maghreb antique et médiéval. Actes du troisième colloque international (Sousse, 05, 06 et 07 mai 2016), éd. par A. Mrabet, Sousse, 2017, pp. 285-310.

[25]Cit. in M. Talbi, Laws and Economy in Ifriqiya (Tunisia)in the Third Islamic Century: Agriculture and the Role of Slaves in the Country’s Economy, in The Islamic Middle East, 700-1900: Studies in Economic and Social History, ed. by A. L. Udovitch, Princeton 1981, p. 123.

[26] A. K. Bennison, The Almoravid and Almohad Empires, Edinburgh, 2016, p. 99.

[27] Cit. in L. I. Conrad, Tāʿūn and Wabāʾ. Conceptions of Plague and Pestilence in Early Islam, in “Journal of the Economic and Social History of the Orient”, 3 (1982), p. 297.

[28] M. H. Congordeau, M. Melhaoui, La perception de la peste en pays chrétien byzantine et musulman, in “Études Byzantines”, 59 (2011), p. 99.

[29]Saḥīḥ al-Bukhārī, ed. T. ‘Abd al-Ra’ūf Sa‘id, lib. 76 (Kitāb al-ṭibb), cap. 19, al-Manṣūra, 2003, p. 1197. Il soggetto della lebbra è piuttosto spinoso. Se da un lato si diceva che il Profeta e i Compagni evitassero la vicinanza coi lebbrosi, dall’altro è riportato che li accoglievano benevolmente e che avessero diviso i pasti assieme a loro, cfr. J. Stearns, Infectious Ideas: Contagion in Premodern Islamic and Christian Thought in the Western Mediterranean, Baltimore, 2011, p. 25.

[30]Ivi, cap. 25, p. 1198.

[31]Ivi, cap. 54, p. 1207.

[32] G. Lecomte, Le Traité des divergences du ḥadīṯ d’Ibn Qutayba (mort en 276/899), traduction annotée du Kitāb ta’wīl muḫtalif al-ḥadīṯ, Damas, 1962, alla pagina web <http://books.openedition.org/ifpo/6387>

[33]Stearns, Infectious Ideas, p. 26.

[34] J. McGinnis, Occasionalism, Natural Causation and Science in Al-Ghazālī, in Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One: Essays in Celebration of Richard M. Frank, ed. By J. E. Montgomery, Leuven-Paris-Dudley, 2006 (Orientalia Lovaniensia Analecta, 152), pp. 441-463. H. Daiber, God versus Causality.Al-Ghazālī’s solution and Its Historical Background, in Islam and Rationality. The Impact of al-Ghazālī, ed. by G. Tamer, vol. 1, Leiden-Boston, 2016 (Islamic philosophy, theology and science, 94), pp. 1-22.

[35] Su tutto ciò L. X. López-Farjeat, Causality in Islamic Philosophy, in The Routledge Companion to Islamic Philosophy, ed. by R. C. Taylor and L. X. López-Farjeat, New York 2016, pp. 131-140.

[36] “La libertà imprevedibile di Dio, così fortemente sottolineata dal Corano, male si accordava con un’interpretazione meccanicistica della realtà”, sottolinea Alberto Ventura nella sua prefazione a J. Van Ess, L’alba della teologia musulmana, a cura di I. Zilio Grandi, Torino, 2008 (Piccola Biblioteca Einaudi. Nuova serie, 398), p. XIII; ed. or.: Prémices de la théologie musulmane, Paris, 2002.

[37] Cit. in M. Q. Butt, M. Sultan Shah, The Concept of Contagiousnes in the Ahādīth, in “Pakistan Journal of Islamic Research”, 19/1 (2018), p. 72.Un concetto simile è in Isidoro di Siviglia, secondo cui la peste “pur essendo il più delle volte conseguenza delle proprietà dell’aria, non si può tuttavia dare in alcun caso senza l’assenso di Dio onnipotente”, Isidoro, Etimologie o origini, vol. 1, lib. IV, vii, 17, a cura di A. Valastro Canale, Torino 2006, p. 363.

[38] Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 3, ed. A. M. Šākir, al-Qāhira, 1995, p. 176.

[39]Saḥīḥ al-Bukhārī, lib. 76 (Kitāb al-ṭibb), cap. 31, p. 1200.

[40]Ibidem, cap. 30.

[41] Un’attitudine similare colorata di pietà religiosa si riscontra anche nei confronti degli stati piretici, come prova questo detto profetico: “Non inveite contro la febbre, perché essa toglie i peccati dei figli di Adamo come il mantice toglie le scorie del ferro”, al-Nawawī,I Giardini dei Devoti. Detti e fatti del Profeta Muḥammad, a cura di A. Scarabel, Milano, 1999, p. 471.

[42]Ivi,lib. 56 (Kitāb al-ğihād), cap. 30, p. 596.

[43] Una realtà nel passato assai diversa da quella che, sotto lo stesso nome, siamo soliti associare all’operato di diverse sigle terroristiche paramilitari come al-Qā‘ida o al-Dawla al-Islāmiyya (meglio noto con l’acronimo IS). In proposito mi permetto di rinviare a F. Barone, Parole di violenza o parole violentate? Nuclei semantici e variazioni storiche del lemma arabo ‘ğihād’, in Violenza delle parole, parole della violenza. Percorsi storico-linguistici, a cura di R. Barcellona, T. Sardella, Milano, 2019 (Eterotopie, 586), pp. 171-187.

[44] Caetani, Annali dell’Islām, pp. 26-27.

[45]The History of al-Ṭabarī. Vol. XIII, p. 99. Di lì a poco ‘Amr b. al-‘Aṣ avrebbe iniziato la conquista dell’Egitto.

[46]A. Ragab, The Medieval Islamic Hospital. Medicine, Religion, and Charity, New York, 2015, p .77.

[47]Dols, The Black Death, p. 173

[48]Ivi, p.p. 169-175, dove vengono riportati vari esempi.

[49] E. SAVAGE-Smith, Medicine in Medieval Islam, in The Cambridge History of Science. Vol.2. Medieval Science, ed. by D. C. Lindberg, M. H. Shank, New York, 2013, alle pp. 143-144; M .M. Söylemez, The Jundishapur School: Its History, Structure, and Functions, in “American Journal of Islam and Society”, 22/2 (2005), pp. 1-27.

[50] D. Fausti , ‘Epidemie’ ippocratiche e mancanza di contagio: un’aporia della medicina antica, in “Fontes. Rivista semestrale di filologia, iconografia e storia della tradizione classica”, VI/11-12 (2006), p. 43; vedi pure J. Jouanna, Greek Medicine from Hippocrates to Galen. Selected Papers, Leiden, 2012, (Studies in Ancient Medicine, 40), pp. 121-136. Ricorderemo che nella storia della medicina la prima teoria del contagium vivum, basato sul ruolo dei microrganismi patogeni, è pionieristicamente prospettata dall’astronomo e medico veronese Girolamo Fracastoro nel De contagione et contagiosis morbis (1546), che intuì l’esistenza dei microbi ben avanti l’invenzione del microscopio.

[51] Come riassume D. Fausti , ‘Epidemie’ ippocratiche e mancanza di contagio, p. 56.

[52]Galeni De differentiis febrium libri duo arabice conversi, a cura di C. De Stefani, Pisa-Roma, 2011 (Altera, 1).Vedi pure U. Vagelpohl, The user-friendly Galen.Ḥunayn ibn Isḥāq and the adaptation of Greek medicine for a new audience, in Greek Medical Literatureand its Readers. From Hippocrates to Islam and Byzantium,ed. by. P. Bouras Vallianatos, S. Xenophontos, London-New York, 2017,pp. 2013-130; G. M. Cooper, Ḥunayn ibn Isḥāq and the Creation of an Arabic Galen, in Brill’s Companion to the Reception of Galen, ed. by. P. Bouras Vallianatos, B. Zipser, Leiden-Boston, 2019 (Brill’s Companions to Classical Reception, 17) pp. 179-195.

[53]Medieval Islamic Medicine. Ibn Riḍwān’s treatise “On the Prevention of Bodily Ills in Egypt”, trans. with an introduction by M. W. Dols, Berkeley-Los Angeles-London, 1984, pp. 19-20.

[54] R. Flemming, Galen and the Plague, in Galen’s Treatise ΠερὶἈλυπίας (De indolentia) in Context. A Tale of Resilience, ed. by C. PETIT, Leiden-Boston, 2019 (Studies in Ancient Medicine, 52), pp. 219-244.

[55] Lo osserva M.-H. Congourdeau, La société byzantine face aux grandes pandémies, in Maladie et société à Byzance, a cura di E. Patlagean, Spoleto, 1993 (Collectanea, 3) , p. 25.

[56]Conrad, Tāʿūn and Wabāʾ, pp. 293-294.

[57] Dols, The Black Death, p. 89.

[58]Conrad, Tāʿūn and Wabāʾ, p. 297.

[59] E. Le Roy Ladurie, Un concept: l’unification microbienne du monde (XIVe – XVIIe siècles), in “Revue Suisse d’Histoire”, 23 (1973), pp. 627-696.

[60] K. I. Bos et al., A draft genome of Yersinia pestis from victims of the Black Death, in “Nature”, 478 (2011), pp. 506-510. Esplorando la bibliografia scientifica sull’argomento è possibile radunare conferme paleogenomiche relative a oltre una trentina di siti europei tardomedievali. La storia microbiologica individua tre biovarianti di peste: la forma antiqua, installata attorno ai Grandi Laghi africani; la medievalis, localizzata in Asia centrale e orientale; la orientalis, attualmente la più diffusa ed endemica in diverse zone del mondo come malattia enzootica dei roditori.

[61] S. J. Borsch, The Black Death in Egypt and in England. A Comparative Study, Austin, 2005, pp. 5-6.

[62] Dols, The Black Death, pp. 60-61.

[63]Ibidem.

[64]Ibn Baṭṭūṭa, I viaggi, a cura di C. M. Tresso, Torino 2008 (ET Biblioteca, 40), p. 724.

[65] Cit. in Dols, The Black Death, p. 80.

[66]G. D. Sussman, Was the Black Death in India and China?, in “Bulletin of the History of Medicine”, 85/3 (2011), pp. 319-355.

[67]M. Dols, Ibn al-Wardī’s Risālah al-nabā’ ‘an al-wabā’. A Translation of a Major Source for the History of the Black Death in the Middle East, in Near Eastern Numismatics, Iconography, Epigraphy and History. Studies in Honor of George C. Miles, ed. D. K. Kouymjian, Beirut 1974, pp. 443-455, alla p. 448.

[68] Dols, The Black Death, p. 40; P. D. Buell, Qubilai and the Rats, in “Sudhoffs Archiv”, 96/2 (2012), p. 130

[69] Su questa realtà commerciale rimane punto di riferimento J. Martin, Treasure of the Land of Darkness. The Fur Trade and its Significance for Medieval Russia, Cambridge 1986.

[70]Dols, The Black Death, p. 57.

[71]B. V. Schmidet al., Climate-driven introduction of the Black Death and successive plague reintroductions into Europe, in “Proceedings of the National Academy of Sciences”, 112/10 (2015), p. 3022.

[72] Dols, The Black Death, p. 163.

[73]Ricco di stimolanti riflessioni è M. McCormick, Rats, communications and Plague: Toward an Ecological History, in “Journal of Interdisciplinary History”, XXXIV/1, (2003), pp. 1-25.

[74] B. Shoshan, Notes sur les épidémies de peste en Egypte, in “Annales de démographie historique”, 1 (1981), pp. 387-404.

[75] Borsch, The Black Death in Egypt and in England, p.15.

[76]Ivi, p. 16.

[77]S. J. Borsch, Plague Depopulation and Irrigation Decay in MedievalEgypt, “The Medieval Globe”, 1 (2014), pp. 125-155; S. J. Borsch, T. Sabraa, Refugees of the Black Death: Quantifying Rural Migration for Plague and Other Environmental Disasters, in “Annales de démographie historique”, 134/2 (2017), pp. 63-93.

[78]Dols, The Black Death, p. 155, 161, 167.

[79] McNeill, La peste nella storia, p. 169.

[80]Ibidem.

[81]B. Bulmuş, Plague, Quarantines and Geopolitics in the Ottoman Empires, Edinburgh, 2012

[82] Dols, Ibn al-Wardī’s Risālah al-nabā’, pp. 452-453; Id, The Black Death, p. 103.

[83]Ivi, pp. 128-142; L. Saif, Between Medicine and Magic: Spiritual Aetiology and Therapeutics in Medieval Islam, in Demons and Illness from Antiquity to the Early Modern Period, ed. by S. Bhayro, C. Rider, Leiden-Boston, 2017 (Magical and Religious Literature of Late Antiquity, 5), pp. 313-338.

[84] Ibn Ḥanbal, al-Musnad, vol. 14, p. 503.

[85]Iliade, I, vv. 55-69

[86] L. I. Conrad, Epidemic disease in central Syria in the late sixth century Some new insights from the verse of Ḥassān ibn Thābit, in “Byzantine and Modern Greek Studies”, 18/1 (1994), pp. 17-21.

[87]Vocabolario arabo-italiano, a cura di R. Traini, Roma, 1993 (Pubblicazioni dell’Istituto per l’Oriente), pp. 834-835, s. v. ṭa‘ana.

[88] F. F. Sánchez,La éscuela medica Šarqī (ss. XI-XIV): sociedad y medicina en el Levante de al-Andalus, in “Dynamis: Acta Hispanica ad Medicinae Scientiarumque Historiam Illustrandam”, 21 (2001), pp. 27-53.

[89] Il trattato è perduto, ma se ne conserva un compendio di mano dello stesso autore con il titolo di al-Naṣīḥa (Il consiglio giudizioso) tradotto in S. Gigandet, Troismaqālāt sur la prévention des épidémies, in “Arabica”, 52/2 (2005), alle pp. 256-263.

[90]La grande peste en Espagne musulmane aux XIVe siècle. Taḥṣīl ġaraḍ al-qāṣid fī tafṣīl al-maraḍ al-wāfid, manuscrit traduit et édité par S. Gigandet, Damas, 2010.

[91] La sola traduzione, datata, in una lingua occidentale al momento è M. J. Müller, Ibnulkhatîbs bericht über die Pest, in “Sitzungsberichte der königliche bayerischen Akademie der Wissenschaften”, 2 (1863), pp. 1-34. Il manoscritto originale è custodito presso la Biblioteca del Real Monasterio de El Escorial di Madrid.

[92] R. Arié, Un opuscule grenadin sur la peste noire de 1348: la Naṣīḥa de Muḥammad al-Šaqūrī, in “Boletín de la Asociación Española de Orientalistas”, III (1967), pp. 189-199; R. Hopley, Contagion in Islamic Lands: Responses from Medieval Andalusia and North Africa, in “The Journal for Modern Cultural Studies”, 10/2 (2010), pp. 56-58.

[93] M. Melhaoui, Peste, contagion et martyre. Histoire du fléau en Occident musulman médiéval, Paris 2005, pp. 37-39.

[94]Ivi, p. 85.

[95] F. Clément, À propos de la Muqni‘at al-sā’il d’Ibn al-Ḫaṭīb sur la peste à Grenade en 1348-1349, in Épidémies, épizooties. Des représentations anciennes aux approaches actuelles, dir. F. Clément, Rennes, 2017 (Histoire et nature, 2), pp. 43-56.

[96] Cit. in W. B. Ober, N. Alloush, The Plague at Granada, 1348-1349: Ibn al-Khatib and Ideas of Contagios, in “Bulletin of the New York Academy of Medicine”, 58/4 (1982), p. 422; Melhaoui, Peste, contagion et martyre, p. 167.

[97]Ivi, p. 169. Per contro elogiò i giuristi che si erano ricreduti di tali convincimenti.

[98]Stearns, Infectious Ideas, pp. 81-82.

[99]Ivi, pp. 85-86; M. W. Dols,Al-Manbiji’sReport of the Plague: A Treatise on the Plague of 764–5/1362–64 in the Middle East, in The Black Death: The Impact of the Fourteenth-century Plague, ed. by D. Williman, Binghamtn NY, 1982, pp. 65-75.

[100] Melhaoui, Peste, contagion et martyre, pp. 30-31.

[101]Sorto da ambienti strettamente religiosi, il filone della “medicina profetica” tentò di colmare il fossato fra i precetti sanitari attribuiti a Muḥammad e la medicina classica ippocratica galenica, approdando a una soluzione ibrida; al riguardo vedi I. Perho, The Prophet’s Medicine. A Creation of the Muslim Traditionalist Scholars, Helsinki 1995 (Studia Orientalia, 74).

[102]Ibn Qayyim al-Jawziyya, Medicine of the Prophet, ed. byP. Johnstone, Cambridge, 1998, pp. 28-29.

[103] L’opera non è tradotta in nessuna lingua occidentale. In una moderna a stampa araba occupa circa trecento pagine. Ne ha dato un breve resoconto J. Sublet, La peste prise aux rêtes de la jurisprudence. Le traité d’IbnḤağar al-‘Asqalānī, in “Studia Islamica”, 33 (1971), pp. 141-149.

[104]Ivi, p. 142; Stearns, Infectious Ideas, p. 86.

[105] B. Martel-Thoumian, La peste, une manifestation de la colére divine dans les sources mamloukes tardives (872-923/1468-1517), in J.-M. Durand, L. Marti, Th. Römer (éds.), Colères et repentirs divins. Actes du colloque organisé par le Collège de France, Paris, les 24 et 25 avril 2013, Fribourg, 2015 (Orbis Biblicus et Orientalis, 278), pp. 153-164, alla p. 158.

[106] Dols, The Black Death, p. 120; Congordeau, Melhaoui, La perception de la peste, p. 115.

[107]Ibn Ḥağar al-‘Asqalānī, Baḏl al-mā‘ūn fī faḍl al-ṭā‘ūn, al-Riyāḍ, ed. Aḥmad ʿIṣām ʿAbd al-Qādir Kātib, pp. 328-330.

[108] Per alcuni spunti comparativi vedi soprattutto J. Stearns, New Directions in the Study of Religious Responses to the Black Death, in “History Compass”, 7/5 (2009), pp. 1363-1375.

[109] Ibn Khaldūn, Discourse sur l’Histoire universelle. Al-Muqaddima, Traduit de l’arabe, présenté et annoté par V. Monteil, Arles, 1997 (Thesaurus), pp. 468-469.

[110]Ivi, pp. 48-49.

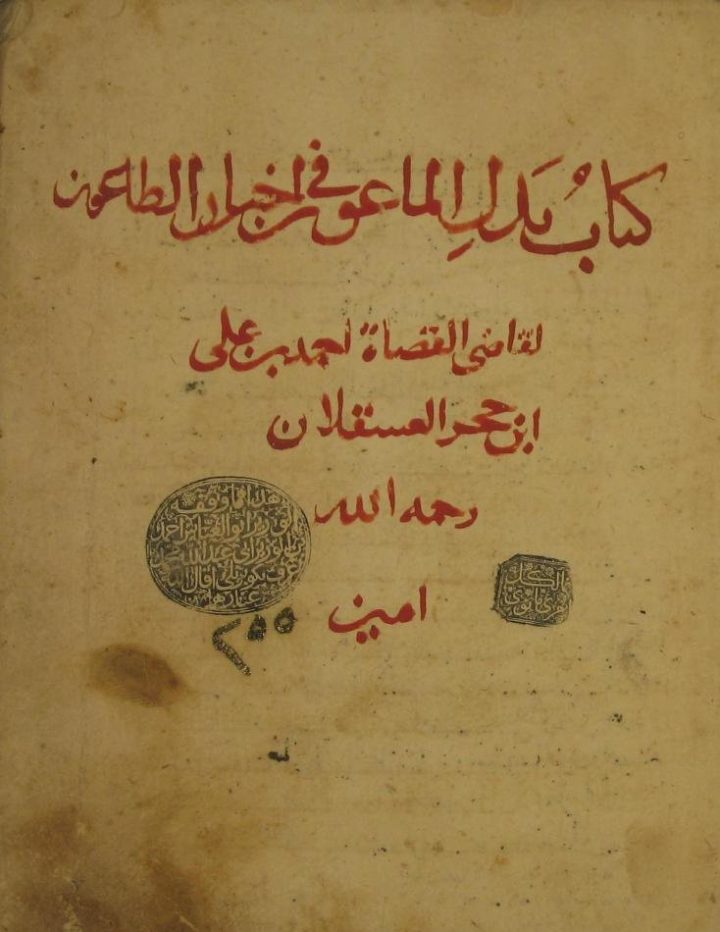

Didascalia della fig. 1

Frontespizio datato 1449 del Baḏl al-mā‘ūn fī faḍl al-ṭā‘ūn di Ibn Ḥağar al-‘Asqalānī

(Istanbul, Köprülü Yazma Eser Kütüphanesi)

Didascalia della fig. 2

Sepoltura di una vittima della peste

dalle Maqāmāt di al-Ḥarīrī, Biblioteca Nazionale di Parigi, Ms Arabe 5847 f.29, 1240 ca.